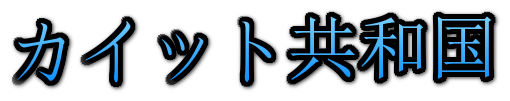

どうも、書い人(かいと)です。

今度の小学館ガガガ文庫の新人賞(小学館ライトノベル大賞)に応募予定である小説、

(間に合いそうにないな……)

『ワンダー・ビッグ・シティ(以下、WBCと表記。野球の国際大会じゃないよー)』

を1万字ちょっとまで書けたので(全体の6~8分の1かそこら辺?)、公開できる範囲で公開していきたいと思います(今回、公開する範囲は第一章まるごとの、およそ9000字ちょいでした)。

『ポ○モン』みたいな小説です(堂々)。

ていうか、全員ミュウツーです(具体的には、本文を参照してください)。

本作は、極端に過激な描写もなく、Googleアドセンス(Google広告)からポリシー違反がどうの、ということもないとも自己判断できました。

自分のサイト内での公開なら、別に募集要項に引っかからないでしょう、とも

(てか、広告を貼っていることが問題視されても、出版することで利益が見込めるなら下書きに戻せば良いだけやしなー、とかも思ったりして)

第一章「WBCへようこそ」(本編)

横柄に蹴られる、

そう思ったが抵抗はしなかった。

衝撃は鋭く、そして口の中で鈍くなった。

歯を折ったり、口の中を切ったりはしなかったことを、不幸中の幸いだと思える根性はまだあった。

蹴られた生物、ミラクミル・フューチャーゲイザーは、白い毛に金の目、猫のような体躯を持つ、四足獣だった。

尻尾を含めなければ、体長は一メートル半。含めれば二メートルほどか。

一般に、クリーチャーと呼ばれる生き物だ。

クリーチャーとは概(おおむ)ね、人間のように知性ある生物、それら全般を指す言葉になる。

雑で、嫌な表現だな、と彼(雄)のミラクミルはそう思う。

人間と、そうでないもの。

そんな区別の仕方が、どうにも気に食わなかった。横柄に蹴られた事実と同じくらいには。

「ミラク、次に寝てたら、全力でその面を蹴り飛ばすか、売り飛ばすからな」

飼い主――買い主、現場責任者。

ミラクの事実上の所有者である肥満体型の人間は、そう言って笑ってみせた。非友好的な、邪悪な笑み。

いつもそうだった。この人間も、ある意味では弱者なのだろう、絶対に口には出さないが、ミラクはそう思っていた。

本当に強い人間――漫画(カートゥーン)やアニメ映画に出てくるようなスーパーマンのような――そんな存在が、いちいち些細な労働上の軽いミス(居眠り)で、人(クリーチャー)を蹴ったりするものか。

いや、どんな理由であれ、他者に軽々しく暴力を振るうのは感心しない。というかまともではないはずだろうと思っている。

ミラクが働いているのは、ある種お決まりの、地方都市にある劣悪な労働環境だった。

クリーチャーを含む『人口』は目減りしていて、人手は少ないくせに、給料は上がらない。

地方であるがゆえに大した仕事が回ってこず、悪循環のために低賃金で過酷な労働を強いられる。辞めれば、野垂れ死ぬだけだと何度も言い聞かされている。

事実かもしれない、と、ミラクは心の中でため息を吐く他なかった。

あの街に行けば変わるかも知れない、とも思ったが、仕事は続く。

通称、『ワンダー・ビッグ・シティ』。

正式名称は忘れたが、『人とクリーチャーを結ぶ、主幹的行政特区』といった感じの名前だ。

その街は、『エルダー』と敬意を持って呼ばれる知性ある巨竜が作り上げた、人とクリーチャーとの橋渡しをする、相互理解の強化を目的とした、一大都市だった。

その規模は、まさしく世界最大の都市であり、人口(クリーチャーを含める)は、三〇〇〇万人を超えている。不法移民を含めればさらに五〇〇万人が追加されるとの試算も、非公式ながら出ているほどの大都市だった。

逃げたい。

代替の利く、大量生産品扱いされるのはゴメンだった。

ミラクミルは、種族としては『未来視猫』、フューチャー・ゲイザーとも呼ばれるクリーチャーの中の一種族だった。

その美しく白い毛並みで目を引くクリーチャーだが、今の労働でそんなものは全く生かされていない。単純かつ形式的に時間が拘束され、すり減っていくだけだった。

ミラクのクリーチャーとしての能力は、彼自身が他の未来視猫と出会ったことがないためにその力のほどは本人には分からなかった。

文字通り、未来を視ることができる。それが未来視猫のはずだった。

例えば、超短期ならなんらかの事故(アクシデント)が起きる、その一瞬手前。

短期なら数時間から数日のうちに起きそうなこと。

中期なら一ヶ月程度をほどほどに。

それ以上、長い期間を正確に視るのは難しいが、それら全てを夢の中か、白昼夢のように把握することができる。

完璧完全に、とは違うが。

そのため、自分がどの時間軸で生きているのかが――つまりは現在の感覚がわからなくなる事がたびたびあり、ふわふわと生きている。昼寝をしてしまうとか。

環境さえ許せば、災厄や幸運を告げる、神託の御子にでもなっていたのかもしれない。

もっとも、強い能力には強い反動が付き物だ。

未来視は、脳に過剰な負荷がかかるのだとミラク自身も推測していた。

本来は一日一〇時間以上寝ないと体力が危うくなる。できれば十二時間。要するに、この違法残業のまん延する環境では、普段からとにかく眠いのだった。能力の自力での制御は目下の課題となりつつあるが、なかなか難しい。

重い荷物を運び入れ、合金のコンテナを簡素な作りの台車に乗せて移動させる。

そういった肉体労働は、管理の手も適当。

事故が起きやすい悪質な労働環境で、しかも事故が起きた際には、証拠の隠滅に長けた者が出っ張ってくる。

経営者やその周辺辺りの幹部が、そういった役回りとなっているようだった。そういうところだけはある種、完璧な経営体制だった。

午後八時に、仕事が終わった。終了時刻としてはまあ遅くはない。

ミラクは、手で器用にスポーツ・ゼリー飲料を飲む。クリーチャーの多くは手足、特に指先が非常に発達しており、高い知性の発達が伺(うかが)える。

千年以上前に人類が各文明を滅ぼしかけた事件――世界規模の大戦。『半最終戦争(ハーフ・アルマゲドン)』と呼ばれる戦争がきっかけで、クリーチャーの数は増えたという。あらゆる生物の数割から半分ほどが死滅したという、核兵器を筆頭にする大量破壊兵器の炎が舞う大戦で、生物の種類だけは大幅に増大した。

なぜか?

識者(しきしゃ)の間では予想されてはいて、当然の通説となった仮説がある。

クリーチャーたちこそ、当時の人類による、遺伝子操作による生物であるという説だ。

少なくとも、最初に生まれたクリーチャーたちは、自然発生ではないだろう。

それが、ほぼ当たり前に唱えられている。眉唾(まゆつば)理論の中には、宇宙からやってきた生物だという説もあるが、与太話すぎるのでどうでもいい。

遺伝子操作による、生命創造。生物・発生の『2.0』。知的生命体の第二段階だろう。

それは、人工的な生命への冒涜か。

それともさらなる進化を目指す、科学による奇跡か。

何れにせよ、ミラクを含む他のクリーチャーは多数生まれている。……本当に、祝福されているのかはさておこう。

それは、彼らの考え方・捉え方次第なのだから。

話は、現実へと戻る。

どれだけ超常の力があろうと、あるいは、そうであるからこその格差は存在する。

貨幣というものは偉大な発明だが、便利であるものほど、扱い方を違えると軽々しく災禍(さいか)を呼び寄せるものだ。切れ味の良い包丁が調理の場で便利であり、凶行に使うことにだってとても容易い、ということと同じ程度には、という話だ。

簡略すると、馬鹿とハサミは使いよう、である。

「給料の支払い・振込はしばらく遅れる」と、この前にミラクを蹴り飛ばした男が、いけしゃあしゃあと従業員のクリーチャー相手に言ってのけた。

「そんな」「今月の、家賃や光熱費はどうすれば……!」

クリーチャーたちの悲鳴を、胡散臭そうに聞こえなかったようにしていた。

「不払い、ですよね」

ミラクだけは、現場責任者に食ってかかった。

その男は、ヘラヘラと舐めた笑みを浮かべ、

「いや、しばらく遅れるだけだ。

それじゃ」

まさしく何事もなかったかのように、ジャンクフードか何かで肥え太った責任者が、酒瓶を片手に後ろを向いた。

その態度と同様にだらけきったジーパンの裾(すそ)を、ミラクは踏み出す直前に勢いよく前脚で踏みつけてやる。

男は低い唸り声を上げ盛大に転倒し、目の前にあったコンテナの角に頭をぶつける。

瞬間的な、金属と頭がぶつかる高めの音は、それなりに大きく鳴っていた

死んではいないが、大怪我をして伸びているのは間違いない。ミラクがそうさせたのだ。

額から血が滲んでいる程度で、大量出血ではないものの、放置すれば命に関わる可能性は、多少はあるかもしれない。

周囲の人間――会社の関係者も含む――がなにやら騒ぎ、更にクリーチャーたちもざわめく。

「どうする気だ」

大の男が青ざめたように、口を挟む。会社の職員で、権限はあるが小心者だとミラクは踏んでいた。

「今、警察を呼べば、この会社の犯罪行為の数々を全て話すぞ。

『事故』の隠蔽(いんぺい)は得意だろう?

こんなやつの頭ひとつくらい、安いものだ。代わりはいくらでも居るはずだろう、お前とかな。

経営者(オーナー)を呼べ。

話はそれからだ」

あまりにも堂々とした白き毛並みのミラクの佇まいに、「……どうなっても知らないからな!」と最低限のプライドからか、言われた職員の男が毒づいた。

ミラクは既に、精度の高い未来視を意図的に終えていた。

かれこれ二十年弱を生きたミラクだが、未来視能力の調整は完璧ではなく、まだ幼い。しかし、その能力・才能は確かに開花していた。

今日はたくさん眠らないといけなくなりそうだが、どうせ明日にはこんな職場とはお去らばなのだ。

予定通り(・・・・)経営者(オーナー)が来た。

倒れて頭をぶつけ、担架で運ばれていった責任者の男よりもさらに、肥満体型の独裁者を相手にミラクは口を開いた。

取引だ、と。

今回の『事故』による、ミラク本人への責任を課さないこと。

代わりに、給料の未払いや数々のクリーチャーたちへの不平等については目を瞑(つむ)る。

なによりも、ミラクには最大の目的があった。

給料の未払金は支払わなくて良い、というと経営者の男が顔だけを動かした。損得勘定だけは、やはり鋭いらしい。

――輸送業務は本業だろう、私を、ワンダー・ビッグ・シティへと運んで頂きたい。

……結果は二つ返事で、「良いよ」と。

軽すぎる。ここまでの判断の軽さは、ミラクには予測――未来視・予知できないほどだった。

すぐに手配してやっていい、黙ってさえいれば、明日か明後日には到着する、横柄ながらも、経営者はそう言ってのけた。

取引は成立した。騙されていなければ、だが。

大型のトラックが地方都市を発ち、砂塵の中を進んでいく。

ワンダー・ビッグ・シティ(WBC)はもともと、砂漠に近い荒れ地にある、運送業者の間におけるオアシス的な場所、が始まりだったらしい。

最初は単なるサービスエリアもどきだったのが次第に巨大化し、ほぼ当初から目をつけていた古き巨竜たる『エルダー』が土地を買い取り、大規模な都市の開発計画を作為的に行ったらしい。

結果、様々な都市部の間を結ぶ、大規模交流の起点となり、非常にごちゃ混ぜの文化が生まれた。

人もクリーチャーも、善きも悪しきも集まる、驚異的(ワンダー)な超大型都市(メガ・ビッグなシティ)。

それがWBCの実態だろう。

ミラクは移動中、トラックの助手席に居たが、シティが近くなったらコンテナの中に入れ、ということらしかった。

未来視を発動させたかったが、上手く行き届かない。理由は不明だが、『託宣』にも限界はあるのだろうと、ミラクは彼なりに解釈をした。

かれこれ10時間近く、何百キロもかけてクリーチャー一匹を輸送し、そして殺すのはないだろう。

方位を確認したが、大まかな方角が間違っているようにも見えない。

このまますんなり通してくれるのか?

嫌な予感がして、唐突にミラクの脳裏に、幻視が弾けた。開けられる貨物室にコンテナ。

査察官による抜き打ち検査。「不法移民だ!」というどら声。

……所在が発覚した後、強制送還。

その後は完全に、居場所を失くすだろう。その先の未来も見えそうだが、恐怖心で推測程度しかしたくない。

「私のことがバレたりしないだろうな」

「意外に臆病だな。隠れる専用の空きコンテナが貨物室にあるから、基本問題ない」

運転手は気楽に言う。

長々と時間をかけ、WBCにミラクをその他の貨物と共に輸送すれば良い、くらいにしか考えていないのだろうというのがミラクには見て取れた。未来視ではなく、生来の頭の良さで直感的に察しただけだ。

「その基本の外側の、問題が起きたら、お互いに厄介だろう。

私は居場所を失くすし、お前だって身柄を拘束されて、罰金は払う羽目になる。社内で居場所を失くすぞ。

……例外には備えておきたい。そのコンテナの重ね方の、その順番を変えてくれ」

「一番下か?」

察しがいい。

「警戒心の強いやつだな……」

愚痴りながらも、運転手は言われた通りにWBCの査察の可能性が入る前に、ミラクをそのようにした。小細工程度だが、やらないよりはマシだった。

「酸欠で死ぬなよ」

ミラクは、街の遠景を眺められる前からコンテナに詰められてしまった。確かに、酸欠は問題だが、我慢するしかない。

綺麗だとされるWBCの夜景が見られないことは、大変残念だったが、これも強制送還を避けるためだ。致し方ないはずだろう。

そして、街に到着する。トラックが止まり、検問が開始されるようだ。

コンテナ越しに、トラックの貨物室が開けられる音がした。

明かりなどは全く分からないが、雑な形で内部に侵入する、査察の者と思われる靴の音が聞こえてきた。

「怪しいものはありませんよー」

愛想笑いが見えてきそうな、運転手の声。良い演技だ。いつもこうやって非合法なものを含め、あれこれと誤魔化して輸送しているのだろう。

乱暴にコンテナが開けられる。ガタン、と数メートル四方の開閉式の箱だ。

全て開けられると、まずい。

非常にまずい。

未来視もへったくれもない、ここから先は運試しでしかないのだ。

もっとも、積まれているコンテナ内で開けられたものは、一段目の箱だけだった。

「まあ、怪しくはないな。良いぞー」

ミラクはさすがに、すぐに飛び出たりはしない。というかコンテナの重みで、そう簡単に動けるわけでもない。はっきりいって、このまま放置されれば身動きが取れずに酸素欠乏か脱水症状で死んでしまう可能性もある。

「ようこそ、ワンダー・ビッグ・シティへ」

それは査察の者が、運転手に向けて言った言葉だったが、まさしくミラクにとっての祝福の言葉、祝詞(のりと)だった。そう、ミラクには思えたのだった。

トラックは、ある程度街の中を進んでから、停まった。

ミラクの入ったコンテナの上、のコンテナがどかされて開けられ、ミラクが荒い息で呼吸した。

「死ぬかと思ったぞ」

ミラクの顔は、全くそんな風には見えない飄々(ひょうひょう)としたいつものものだったが、長旅と査察の緊張で、疲れが見えていた。

「酸欠で?」

ミラクはただ、頷(うなず)いた。

ミラクは違法労働者ではあるが、悪くないポジションにつけていて満足だった。

WBCの暗部である、黒社会の一組織、その資金の一部の経理を任せられている。

もともと数字にはなぜかやたらと強いほうだったので、その辺りをしっかり説明・アピール、そしてなによりも、そういう能力の高さを目ざとく発見する上司たちに恵まれていた。

人間もクリーチャーも確かに一緒くた、従業員は数十人を超える職場である。

無闇やたらと人間が威張るわけでもなく。クリーチャーも個性を発揮する方向性で能力を伸ばしてもらっているようだった。

ただ、ミラク、『未来視猫』の未来が読めるというのはかなり眉唾(まゆつば)というか、不安定性が高すぎてあまり役に立つものではないと言われてしまった。

また、別の国には『仙人猫』と呼ばれるほどの強力な未来視能力を持つ未来視猫が、ただ一匹だけ存在する、とのことだった。

しかし、ほとんどの未来視猫は言葉を選ばなければ――『遺伝子設計上の失敗作』、ということらしかった。一般的な未来視猫の知能もこれまた、一般的な人間の知性とそう変わらないそうだとか。

ミラクには自分の自信が少し揺らぐのを感じていた。自分が普段見ていた未来は、本当に正しい未来だったはずなのだが。実際、それで何度も危機を救われてきたわけだし。

自分の能力は確かなはずだ。そう信じたいが、過信は禁物だろうと常々思うことにした。

職場に入って一週間が経った。

ラッドンという職場仲間と、今日は帰りのワンダーでビッグなネオン街のレストランに訪れていた。

ラッドンはなすび(・・・)のような体躯(ただし、肌は茶色い)に、細い管のような腕を持つ。足は体型を支えるためにある、というわりには比較的、細かった。体長二メートルほどの巨漢のクリーチャーだった。

ミラクにとって頼れる先輩であると同時に、優しい存在だと思っている。

ミラクはあまり外出を好む性格ではなかったが、現在地周辺の土地勘や、特に危険な地域(敵対的な黒社会の施設の周辺や、さらにはもっとも重要な――交番がある地域とか)をあっさりと教えてくれることラッドンに、またしても感謝をしていた。

「最近はようやく、インターネットというものを覚えました」

ミラクは何気なく、田舎者風にそう言ってみせた。

「ああ、全員にケータイが支給されるものねー。立体光学映像(ホロ)も出ない、旧式だけど」

「画面、軽く割れていましたね」

ミラクは屈託のない笑みを浮かべて、自身のケータイをかざしてみせた。自分を低く見せ過ぎだろうかとも思った。が、最近は調子が出てきているので、ここらで一歩以上引いておくのは悪くない戦術だろう。

ただ、対人(対クリーチャー)コミュニケーションを楽しんで冒険する程度には、退屈させない話し相手ではあった。

心からの友人かは、日が浅くて分からない。ラッドンは不法移民同士であり、打ち解けるのに時間はかからなかったのは事実だ。

「まあ、なんだかんだこの街は優しいよ。

いろいろ融通というか、心付けの賄賂(わいろ)でどうにかなるし。税金みたいなものだよ」

ラッドンは穏やかな口調で、社内でそう言っていた。とても黒社会側のクリーチャーとは思えない。

「エルダーは高潔そうなイメージでしたけどね」

何気なく、市長のドラゴンの名前を出してみる。全長二〇メートルをゆうに超える、大型のクリーチャーだ。重装甲の鱗を持ち、灼熱の火炎を吐く。昔の大戦争なら、戦車や爆撃機の代わりにでも使われていたような存在だろう。それらの『武器』は今やほとんど使われず、高い知性によるWBCの治世が行われているはずなのだが。

「まあ、そこは清濁併せ持っているんでしょ。人やクリーチャーに歴史あり、だろうから」

社内での会話を思い出しながら、食事を取る。

ミラクはスプーンでチーズ・リゾットを、ラッドンは自分の腕みたいにひょろひょろとしたパスタ(トマトソースに、ミートボールと粉チーズがたっぷりと入っていて美味しそうだった)を食べていく。

「美味しいですね」

実際、ミラクのリゾットは米の炊き方、ブイヨン・スープの吸わせ方、チーズなどが上手いこと組み合わされている。きっと、ラッドンが食べているパスタも、例えばミートボールとか――とにかく、味に一工夫かそれ以上のものがあるはずだった。価格はチェーン店よりは高いが、この味なら全く文句の付けようがなかった。

おだやかに時間が流れていく。

退屈を忘れるが、同時に英気も養える、友人との時間だった。

「ミラク、お前のIQは奇跡的だ」

「はい?」

社内で、上司(人間の男性・三〇代)に呼ばれたミラクは、驚きながらも結果を知らされる。

上司も、驚きとおののき、それら半分ずつを混ぜ合わせたような顔をしていた。

「IQ一四〇。まあ天才なんだろうな……」

ミラクなどの新入社員の一部は、数日前に社内で知能指数(IQ)テストを受けたのだった。

人間だけなら『IQ一〇〇』程度が平均の数値となる、古典的な知能検査の一種だった。独創(創造)性などは測れないのだが、純粋にどれだけ思考速度の速さを持つのかくらいは、ある程度まで測ることができるテストのはずだった。

まあ、それなりにいい数字が出るといいのかもな、などと何気なく答えていたのだが、社会的な意義を見いだせない論理パズルをパスし続けるのが面倒くさくなり、途中でミラクは「わからないので答えられません」と言うことすらあった。

それで、IQ一四〇。確率で、数百人の一人程度の高さの知性という統計があるらしい、とも。

それは、ミラク自身ですら、恐ろしくなってしまった。真面目に答えていれば――うむむ、もしかすると全部正解していたかもしれない。

しかも未来視が発現していて、予め答えが分かっていた、というわけでもない。

単に頭が良い、というだけ。本当に、ただそれだけのはずだった。

上司の人間も戦々恐々としており、「うちの仕事に慣れたら、それ相応のポストに就かせた方が良いかもしれないな……」とまで言われた。

「いや、僕もミラク殿のことは、頭がいいと思っていたよ」

ラッドンは、相変わらずの対応で、正直嬉しかった。「殿」というのは止めてほしいと言ったら、じゃあ「ミラク、様?」と言ったので、ミラクは笑いながら、軽く小突いておいた。

結論から言うと、ミラク様という呼び方には不本意ながら、ならざるを得なかった。

皆が冗談的に広めて、しかし他のものまでそう御輿を上げるように、その実力を認めてしまったのだった。

なんなんだこの好待遇は、とミラク自身も最初は強く思ったが、同時に理解してしまった。

ミラクが割り当てられたポストは、株式投資の日計(ひばか)りトレーダーだった。

活発に動く株式を、一日に何度も、それこそ何十・何百回と売買することで、とにかく利益を出す。プラスマイナスでわかるために結果は明瞭だが、やり方はカオス極まりないものだった。

正直なところ、ミラクの所属する会社は短期間での利益が欲しいとのことで、ミラクは自身の三倍ほどの給料分の資金が振り込まれた会社が所有する(これは事実上、違法なのだが)個人口座を動かしている。

「全損してもそこまで痛くはないが、任せたぞ」と、そういうことだった。

ここで、ミラクの未来視が信じられないほどに、役に立った。

誰にも言わなかったが、ミラクは自身の未来視能力の本質これで完全に悟った、そのつもりにはなれた。

未来視とは、得られる情報を統計・統括的に、超高度に演算する能力なのだろう。

生まれつき頭の回転――知能指数(IQ)が高いことも頷(うなず)ける。

情報の山や海に沈み込めば沈み込むほど、それは超高速で反応し、連結し先を見通す。

未来視猫(フューチャー・ゲイザー)の貴重な成功例、それが自分なのだ、と。

株式市場が開いているのは午前九時から昼に一時間の休憩を挟み、午後も午前と同じ二時間半の計五時間。

これならミラクの負担は小さくて済む。

残った仕事時間はノー残業かつ、組織のトップや重役の人間・クリーチャーと投資結果の収支・成果の報告、今後の組織運営についての話をしている。

一日の利回りは、平均して五パーセント弱。大きな失敗を避けていれば、これからもある程度までは上昇し続けることだろう。

「ミラク、お前はこの組織の頭脳(ブレーン)であってほしい」

もはや、よく言われる話となってしまった。

「私がより知識を身につけられれば、ご随意(ずいい)に、お願いいたします」

ミラクは自身の力を、結果で示し、自信をつけた。

故の『ミラク様』、だ。

ミラク自身が偉ぶる素振りは一切なく、しかし新入社員どころか長く居る社員まで、その経済効果の恩恵(会社の備品や設備が良くなる程度だったが、それでも彼らには十分だったらしい。来月には、全社員に特別賞与が出される可能性も出てきているのだが。ちなみにミラクは入社して一ヶ月弱しか経っていない)を受けている。

少しは道が開けたかも知れないと、そんな風にミラクは思った。

幕間1

投資――株式投資は、稼げば稼ぐほど複利がついて回る。

雪だるま式に、利益が増加するのだ。逆借金状態とでもいうべきなのだろうか?

それはさておこう。ミラクの頭脳や未来視をもってしても、この増え方は異常だった。

正直、びっくりした。投資のテコの原理――レバレッジがかかる、という言葉の意味を思い知ったミラクだった。

ミラクは不平等について考えてみた。

世界トップクラスでお金を稼ぐのが得意な人間やクリーチャーは、WBCほどの規模ではないが、街をたった一人で建ててしまえる額を個人資産で所有している。

他方、一日中働いてもまともに生活ができない、国によっては強制労働やそれに近い生き方を生来の区分けで押し付けられるような、そんなひどい『人生』も実在するのだろう。

この差は、あまりにも、あまりにもなのだ。

どこかで、是正されなければ、是正せねばならない。

キャラクター設定

ミラク(ミラクミル・フューチャーゲイザー)

IQ 推定200以上

性格 アンチサイコパス(自らを犠牲にしてでも、人を助けてしまうタイプ。現時点では、あまり自覚なし)

特殊能力 未来視(未来予知)

書い人(かいと)よりも能力が高いですね。

私と違ってエンパス(他人に共感しすぎてしまう人)ではない様子。

私は本作を書くことで、人生で初めて嫉妬(しっと)という感情を理解できました、けっ。

↓↓(リンクは自分のYoutubeです。毎朝8時半くらいに、ラジオ配信中です^^)

よろしければ、チャンネル登録よろしくお願いいたします!

余談(創作秘話的な、何か)

もしも、私(書い人・かいと)があの『ポ○モン』(的な何か)を書いたなら、

どんな風になるのだろう?

そこから企画というか、執筆がスタートしました。

当初はライライという(第二章から登場予定)、いたずら好きな狐のようなクリーチャー(電気系に強いピカチュウ的ポジション)や、それに対してWBCの警察(シティ・ポリス)がどうのこうの、てんやわんや、という話になる予定でしたが、

スケールが小さすぎる!!

ということで、もっと大掛かりなストーリーやテーマで書いてみることにしたのです。

本作のメインテーマは『(良い意味か、悪い意味かはさておきの、)不平等』、

サブテーマは『ダイバーシティ(多様性)』ということになっています。

私はプロットを全く組まない(組めた試しがない)タイプの作家なのですが、おおよその目処は付けているつもりです。

章ごとに更新ができれば嬉しいですね(手直しやリライト等もあるかもですが)。

あと、私のリアルでの今の職場(B型事業所)がホワイトすぎるので、特に最初のミラクの職場のシーンは書いていて胸が痛くなりました。

私の職場は、とっても良いところですよ!!(本音)

ありがとうございました!!

-320x87.png)